シンセを買う(中~上級者向け)

私、K_Take所長が2台目以降にオススメするシンセサイザを「勝手に」ご紹介します。

ここでは

・1台はワークステーション級のシンセを持っている

・シンセサイザに関しては初心者レベルは卒業した

・自分の好きな音楽のジャンルが確定している

という前提を元に考えて行きます。

2台目以降のシンセ選び

1台目で色々と研究済みですから、自分がどんなジャンルの音楽が作りたいかは

よく判っていると思います。

そして気になるシンセサイザがあったとします。

その際は、自分の持っているシンセサイザーで満足出来る音が、シンセサイズして

作り出せるかどうかトライしてみましょう。

そこで物理的にというか、仕組み的に無理と判断されたらセカンド、サードシンセを

狙ってみましょう。

例えば、PCM方式のシンセサイザを持っていたとしましょう。

PCMシンセサイザの宿命はピッチが変わると音が変わってしまう事。

その為、マルチサンプリングといって鍵盤ごとにPCMが録り直されているのですが、

鍵盤と鍵盤の境目があったりして気になることがあります。

また、PCM音源はエレピやピアノなどタッチによって音色が変わる楽器の再現も苦手。

コレはユーザーにはどうすることも出来ないPCMシンセサイザの宿命。

そこで、

・PCM音源の弱点が克服されたシンセサイザーを追加

・リアルな管楽器を表現するためにモデリング音源を追加

・大容量のPCMで物量作戦に出る(容量がギガ級のサンプラーなど)

・シンセサイザー特有の音色変化を求め、バーチャルアナログシンセサイザーを追加

・いっその事、本物のアナログシンセサイザーを追加

・エレピをモデリング音源やFM音源などで代用

などなど、色々手段を検討し、必要ならば導入するのです。

では具体的にオススメ機種を紹介したいと思います。

KORG multi/poly | module

アナログモデリング・シンセサイザーです。

Mono/Polyというシンセサイザーをモチーフにデジタル化し、デジタルオシレータ(modwaveでも採用のウェーブテーブル)、ウェーブシェイパー(opsixでも一部採用)

を加えたものです。

moduleは鍵盤を省略してラックマウント出来るようにした物です。耳は付け替えることで斜めに置けます。

同社のKeystageというキーボード製品と組み合わせるとポリアフタータッチ付きで相性が良いです。(他社製キーボードでも良い)

クラシックは伝統的なアナログ・シンセのオシレーターをモデル化(一部はデュアル波形になってる)

パルス波の幅(パルスウィズ)だけでなく、三角波の傾き、デュアル波形のブレンドなど波形を変形出来るようになっています。

デジタルオシレータはPCM波形を縦方向に(wavestateは横方向)最大64個並べた物「ウェーブ・テーブル」を作って、それをいろんな再生方法で鳴らす物です。

再生方法は順番で鳴らすも良し。ループさせるも良し。逆再生も良し。モーフィングさせたり演奏みたいに音階で鳴らしても良し。

しかもオリジナルマルチサンプルを読ませることも可能です。

更にフリーソフトなどでウェーブテーブルを作成して読ませることも可能です。

ウェーブシェイパーは01/wという昔のシンセで採用された物で、サイン波か三角波を

シェイパーテーブルという「型」を波形に押し当てて波形を変形させてしまう物です。

オリジナルのシェイパーテーブルに加えて01/wのシェイパーテーブルも移植されてます。

上記3種類のオシレータを4つまで重ねられ、さらにノイズを独立して出せます。

オシレータ1をリーダーにしてオシレータ2、3、4をフォロワーにしてオシレーターシンク、クロスモジュレーションさせたり、

2ずつをオシレータシンク、クロスモジュレーション、リングモジュレーション出来るので、2組を組み合わせることができます。

オシレーターシンクとクロスモジュレーションの同時使用なんてことも出来ます。意味わからないですね。

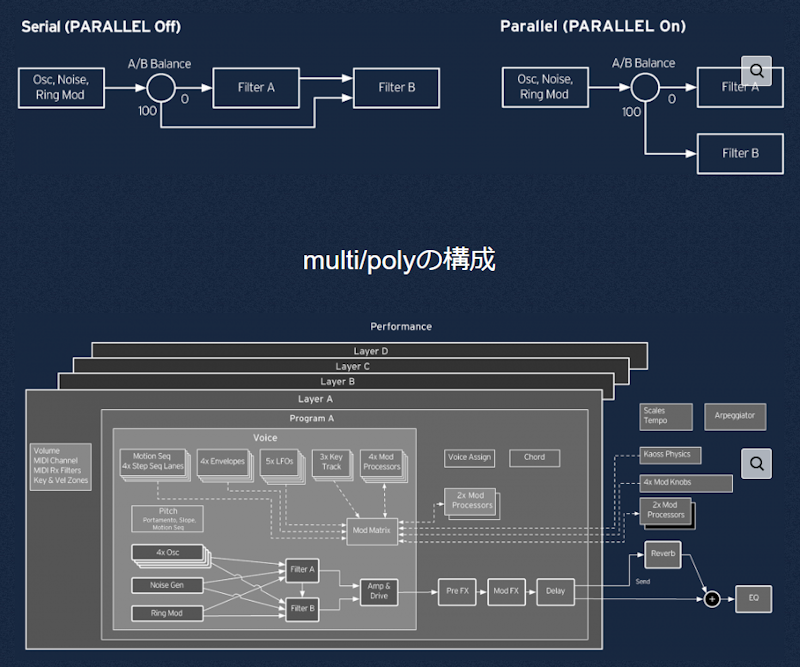

4オシレータ+ノイズで組み立てた音色を1プログラムとして、同時に4つのプログラムを同時演奏できます。

4レイヤー重ねても良いですし、左右にスプリット、カオスパッドやツマミ、モジュレーションホイールでブレンドを変えたり、やりたい放題出来ます。

modwaveで採用されたKaoss Phisics機能でボールをゴロゴロ転がすように変化させることも可能です。

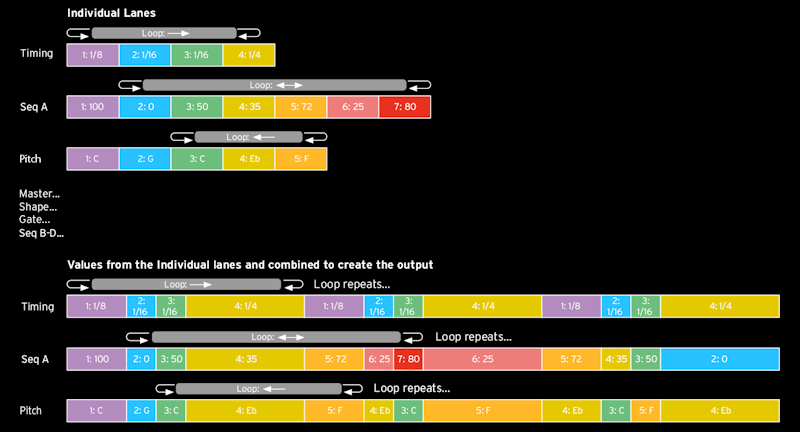

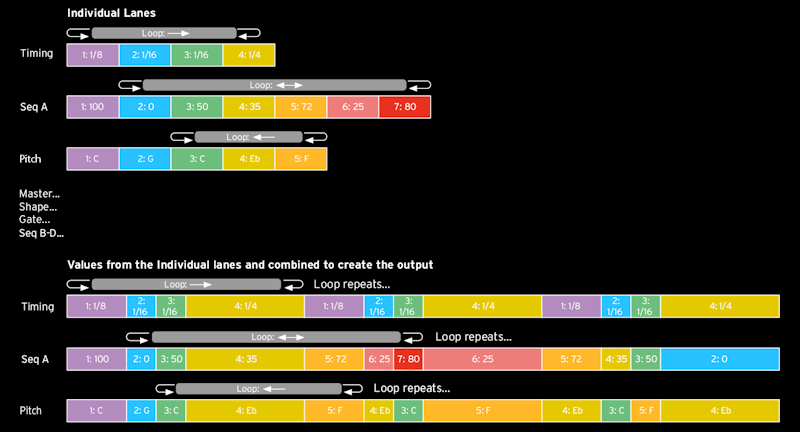

modwaveでも採用されている「モーション・シーケンシング 2.0」を搭載。

タイミング、シーケンス(A~D)、ピッチを別々のレーンに分離し、それぞれを個別にコントロールできます。

シェイプ、ゲート・タイム、ステップ・シーケンサー・バリューという新しい要素もあり、

各レーンは別々のステップ数、スタートやエンド・ポイント、ループ・ポイントを設定できます。

例えば、出だしはピアノの音で、持続音はエレピや金属音とか、鳴らしている最中にシンセの波形になったり金属音になったりを

スムーズに繰り返すシンセパッド、工場で製品作ってる機械音みたいなSEを繰り返すシーケンス音色とか、

アルペジエータのように音階を繰り返す音とか、そういうシンセパッドのような持続音も生み出せます。

KRONOS作った開発陣が作ってるので、フィルター、エフェクター周辺はプロレベル。スムーストランジションで音切れ無しにもなってます。

モジュレーションマトリックスでLFO、エンベロープ、ホイールなどのアサイン先がそれはもう、身悶えするほど膨大に設定出来る為

驚異的な自由度となっています。

特にフィルターやエンベロープは頑張って作ったらしく、Mono/Poly、MS20、Moog、Prophet、OBERHEIM SEMを研究しまくって搭載してます。

フィルターは2つあり、直接でも並列でも使えます。

鍵盤は37鍵で安い鍵盤ですが、リリースベロシティっていう鍵盤を離す速さを検出するという珍しい機能が付いてます。

アフタータッチはありませんが、受信はします。

作るの難しいかもと思っても、プロが作った大量のプリセット音色を演奏するだけでも利用価値があります。

気負って複雑な事しても使えない音になってしまうので単純なクラシック波形だけで音色を作っても良いですし、

ウェーブテーブルをスムーズにモーフィングさせてシンセパッドなどで白玉コード演奏とかが良いのではないでしょうか。

インテリジェント・ランダマイゼーション機能と言って、ランダムでパラメータを決めてくれる機能もありますので

今日の運勢を占うみたいなノリで一日一音色作ってみてはいかがでしょう?

PC用エディタ/ライブラリアンも用意されています。

ウェーブテーブルは自分で作って取り込むことも可能です。

SERUMというソフトシンセで作成したり(じゃあ、Serum使えばいいジャンとか言わない!)

https://sonicwire.com/product/99927

WAVEEDITというフリーソフト使って作れます。<modwave editorの説明書に書いてあります

https://synthtech.com/waveedit/

解説してるブログ

https://chilloutwithbeats.com/synthtec-waveedit-1/

詳細はこちら

https://www.korg.com/jp/products/synthesizers/multipoly/

https://www.korg.com/jp/products/synthesizers/multipoly_module/

さらにこのハードウェアと完全互換のVSTソフトウェアwavestate nativeが登場しています。

https://www.korg.com/jp/products/software/multipoly_native/

パソコンでmulti/polyが動いてしまいます。スタンドアローンでもDAWのVST/AU/AAXプラグインとしても動きます。

アフタータッチ対応のキーボードで演奏すると、(実機もそうなんですけど)アフタータッチにもちゃんと反応するようにプリセットが作られてます。

<マニアックな解説>

中身は恐らくwavestate mkIIと一緒です。ソフトウェアとユーザーインターフェイスが違うだけです。

KORG wavestate mkII / SE / module

2023年にmkIIになりました。最大同時発音数が96に増えました。

SEは61鍵盤(リリースベロシティ、アフタータッチ付き)になり、同時発音数が120に増えました。(ロゴにSEとは書かれていない)

SEは何故かハードケースが強制的に付いてきます。。。

moduleは鍵盤を省略してラックマウント出来るようにした物です。耳は付け替えることで斜めに置けます。

同社のKeystageというキーボード製品と組み合わせるとポリアフタータッチ付きで相性が良いです。(他社製キーボードでも良い)

ウェーブ・シーケンシング・シンセサイザーです。え?判らん?

Wave Stationというシンセサイザー(VSTi化もされてる)をギガバイト級のPCM波形容量を使って発展させたものとなります。

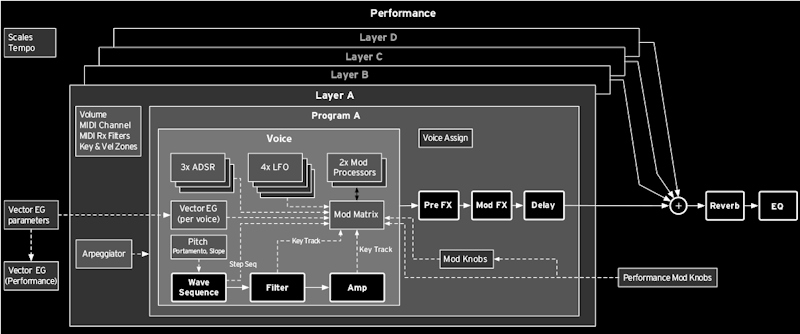

PCM波形を好きなように最大64個並べた物「ウェーブ・シーケンス」を作って、それをいろんな再生方法で鳴らすシンセサイザーです。

再生方法は順番で鳴らすも良し。ループさせるも良し。逆再生も良し。モーフィングさせたり演奏みたいに音階で鳴らしても良し。

しかも、それを4レーン用意して同時に鳴らして、ベクタージョイスティックで合成配分をリアルタイムに動かしたり、

それをエンベロープを使って自動で機械的に変化させたりも出来ます。

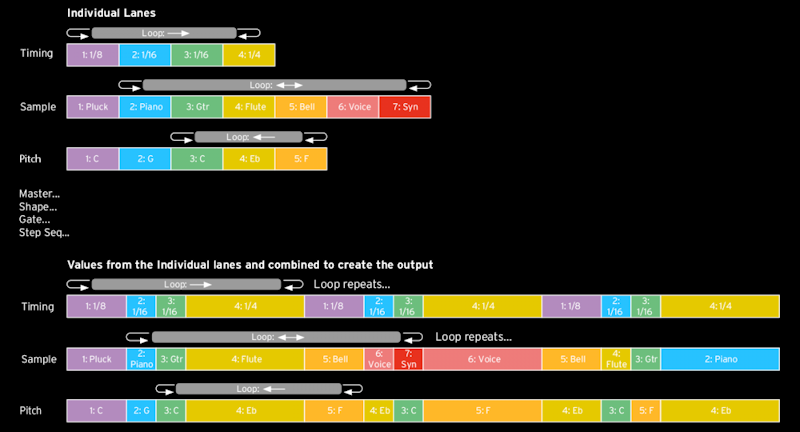

KRONOS、NAUTILUSにもウェーブシーケンスはあり、似たような音は作れますが、wavestateではタイミング、サンプル、ピッチを

別々のレーンに分離し、それぞれを個別にコントロールできます。

シェイプ、ゲート・タイム、ステップ・シーケンサー・バリューという新しい要素もあり、

各レーンは別々のステップ数、スタートやエンド・ポイント、ループ・ポイントを設定できます。

例えば、出だしはピアノの音で、持続音はエレピや金属音とか、鳴らしている最中にシンセの波形になったり金属音になったりを

スムーズに繰り返すシンセパッド、工場で製品作ってる機械音みたいなSEを繰り返すシーケンス音色とか、

アルペジエータのように音階を繰り返す音とか、そういうシンセパッドのような持続音が得意なシンセサイザーです。

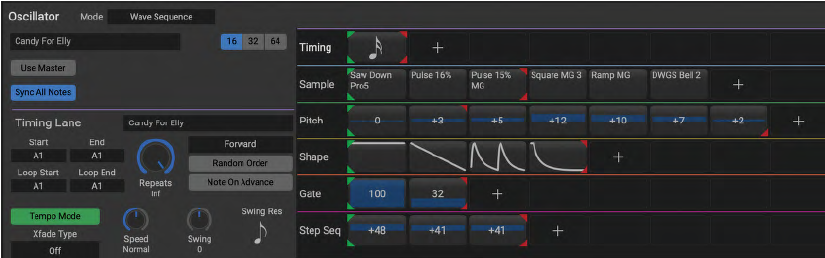

Korg Nautilusのウェーブテーブル編集画面(64個頑張って波形を並べてる画面)<こういうイメージです

小さな画面見ながらは苦しいので公式エディターを使いましょう!

KRONOS作った開発陣が作ってるので、フィルター、エフェクター周辺はプロレベル。スムーストランジションで音切れ無しにもなってます。

モジュレーションマトリックスでLFO、エンベロープ、ホイールなどのアサイン先がそれはもう、身悶えするほど膨大に設定出来る為

驚異的な自由度となっています。

鍵盤は37鍵で安い鍵盤ですが、リリースベロシティっていう鍵盤を離す速さを検出するという珍しい機能が付いてます。

アフタータッチはありませんが、受信はします。

SE は61鍵盤アフタータッチ付きです。(リリースベロシティも対応)

作るの難しいかもと思っても、プロが作った大量のプリセット音色を演奏するだけでも利用価値があります。

気負って複雑な事しても使えない音になってしまうので簡単なウェーブシーケンスを作ってスムーズにモーフィングさせて繋げた

シンセパッドなどで白玉コード演奏とかが良いのではないでしょうかね。

インテリジェント・ランダマイゼーション機能と言って、ランダムでパラメータを決めてくれる機能もありますので

今日の運勢を占うみたいなノリで一日一音色作ってみてはいかがでしょう?

Sample Builderというwavestateに波形を取り込む為のエディタ、音色等をPCでエディット、管理できるソフトウェアが提供されています。

チュートリアルのビデオも公開されてます。※ その他の所。初代用だがmkII/SEも同じ。

https://www.korg.com/jp/support/download/product/0/840/

詳細はこちら

https://www.korg.com/jp/products/synthesizers/wavestate_mk2/

https://www.korg.com/jp/products/synthesizers/wavestate_se/

さらにこのハードウェアと完全互換のVSTソフトウェアwavestate nativeが登場しています。

https://www.korg.com/jp/products/software/wavestate_native/

パソコンでwavestateが動いてしまいます。スタンドアローンでもDAWのVST/AU/AAXプラグインとしても動きます。

アフタータッチ対応のキーボードで演奏すると、(実機もそうなんですけど)アフタータッチにもちゃんと反応するようにプリセットが作られてます。

<マニアックな解説>

OSはYoctoを使ってKORGが独自にカスタマイズしたLinuxを使用している。

※ YoctoはLinuxディストリビューションを作るための仕組みであり、Linuxディストリビューションそのものではない。

https://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1910/07/news039.html

初代はCompute Module 3、mkII/SEはCompute Module 4 らしい。

https://www.raspberrypi.com/success-stories/korg-synthesizers/

https://www.facebook.com/wwwsonicstate/videos/vb.134792248354/168415567941175/?type=3&theater

KORG modwave mkII

2023年にmkIIになりました。modwaveと比べて発音数がおよそ倍の60音(ステレオ)になっています。

moduleは鍵盤を省略してラックマウント出来るようにした物です。耳は付け替えることで斜めに置けます。

同社のKeystageというキーボード製品と組み合わせるとポリアフタータッチ付きで相性が良いです。(他社製キーボードでも良い)

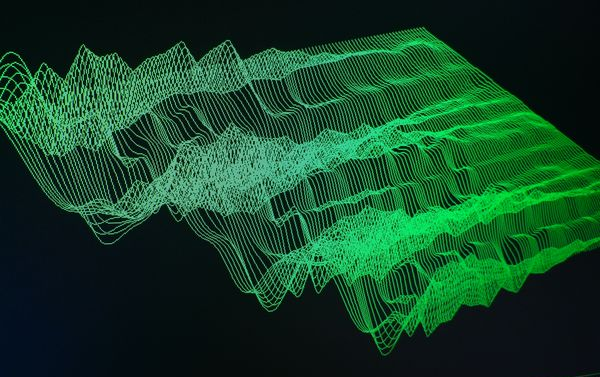

ウェーブ・テーブル・シンセサイザーです。え?判らん?

DW-8000というシンセサイザーをギガバイト級のPCM波形容量を使って発展させたものとなります。

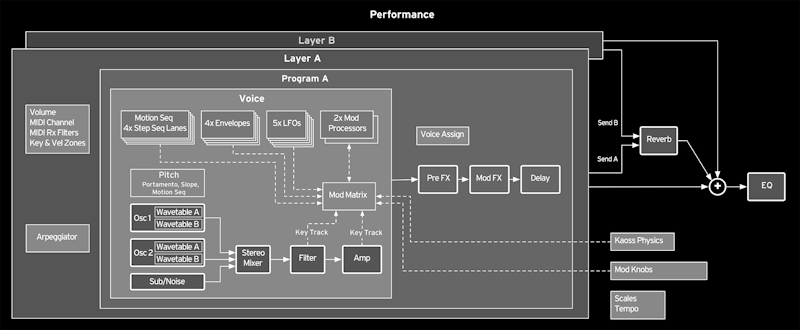

PCM波形を縦方向に(wavestateは横方向)最大64個並べた物「ウェーブ・テーブル」を作って、それをいろんな再生方法で鳴らすシンセサイザーです。

再生方法は順番で鳴らすも良し。ループさせるも良し。逆再生も良し。モーフィングさせたり演奏みたいに音階で鳴らしても良し。

1オシレータ辺り2ウェーブテーブルあり、2つのウェーブテーブル同士を混ぜたりモーフィングさせたりできます。

オシレータは2つあるので最大4つウェーブテーブルが使えます。

しかもオリジナルマルチサンプルを読ませることも可能です。(最大4GB)

更にフリーソフトなどでウェーブテーブルを作成して読ませることも可能です。

Kaoss Physicsというボールを壁付きの平面で弾いてその変化をモジュレーションソースとして4つパラメーター同時に動かすというすごい機能を搭載。

modwaveではwavestateに似た「モーション・シーケンシング 2.0」を搭載。

タイミング、シーケンス(A~D)、ピッチを別々のレーンに分離し、それぞれを個別にコントロールできます。

シェイプ、ゲート・タイム、ステップ・シーケンサー・バリューという新しい要素もあり、

各レーンは別々のステップ数、スタートやエンド・ポイント、ループ・ポイントを設定できます。

例えば、出だしはピアノの音で、持続音はエレピや金属音とか、鳴らしている最中にシンセの波形になったり金属音になったりを

スムーズに繰り返すシンセパッド、工場で製品作ってる機械音みたいなSEを繰り返すシーケンス音色とか、

アルペジエータのように音階を繰り返す音とか、そういうシンセパッドのような持続音が得意なシンセサイザーです。

KRONOS作った開発陣が作ってるので、フィルター、エフェクター周辺はプロレベル。スムーストランジションで音切れ無しにもなってます。

モジュレーションマトリックスでLFO、エンベロープ、ホイールなどのアサイン先がそれはもう、身悶えするほど膨大に設定出来る為

驚異的な自由度となっています。

鍵盤は37鍵で安い鍵盤ですが、リリースベロシティっていう鍵盤を離す速さを検出するという珍しい機能が付いてます。

アフタータッチはありませんが、受信はします。

作るの難しいかもと思っても、プロが作った大量のプリセット音色を演奏するだけでも利用価値があります。

気負って複雑な事しても使えない音になってしまうので単純なウェーブテーブルをスムーズにモーフィングさせて

シンセパッドなどで白玉コード演奏とかが良いのではないでしょうかね。

インテリジェント・ランダマイゼーション機能と言って、ランダムでパラメータを決めてくれる機能もありますので

今日の運勢を占うみたいなノリで一日一音色作ってみてはいかがでしょう?

ウェーブテーブルは自分で作って取り込むことも可能です。

SERUMというソフトシンセで作成したり(じゃあ、Serum使えばいいジャンとか言わない!)

https://sonicwire.com/product/99927

WAVEEDITというフリーソフト使って作れます。<modwave editorの説明書に書いてあります

https://synthtech.com/waveedit/

解説してるブログ

https://chilloutwithbeats.com/synthtec-waveedit-1/

Sample Builderというmodwaveに波形を取り込む為のエディタ、音色等をPCでエディット、管理できるソフトウェアが提供されています。

https://www.korg.com/jp/support/download/product/0/880/

さらにこのハードウェアと完全互換のVSTソフトウェアmodwave nativeが登場しています。

https://www.korg.com/jp/products/software/modwave_native/

パソコンでmodwaveが動いてしまいます。スタンドアローンでもDAWのVST/AU/AAXプラグインとしても動きます。

アフタータッチ対応のキーボードで演奏すると、(実機もそうなんですけど)アフタータッチにもちゃんと反応するようにプリセットが作られてます。

詳細はこちら

https://www.korg.com/jp/products/synthesizers/modwave_mk2/

<マニアックな解説>

中身はwavestate mkIIと一緒です。ソフトウェアとユーザーインターフェイスが違うだけです。

KORG opsix mkII / SE / module

mkIIは同時発音数が64になっただけです。(シール貼り変えただけ。右のModule説明すら1個足りない(笑))

SEは61鍵盤(リリースベロシティ、アフタータッチ付き)になり、同時発音数が80です。(ロゴにSEとは書かれていない)

SEは何故かハードケースが強制的に付いてきます。。。

moduleは鍵盤を省略してラックマウント出来るようにした物です。同時発音数は80です。耳は付け替えることで斜めに置けます。

同社のKeystageというキーボード製品と組み合わせるとポリアフタータッチ付きで相性が良いです。(他社製キーボードでも良い)

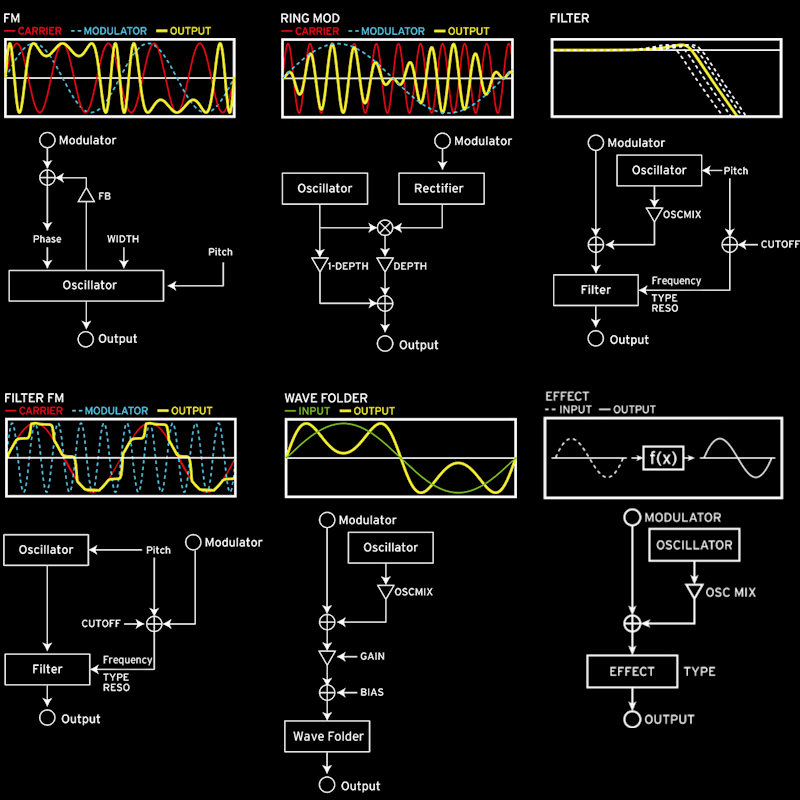

オルタードFM音源です。オルタードとは「拡張された」といった意味です。

YAMAHA DX7の発展形シンセサイザーです。ただし完全互換ではなく、EGがADSR型を採用してるので若干違います。

基本DX7なのですが、波形はサイン波以外の基本波形も出せますし、6つのオペレーター・モードが用意されています。

アルゴリズムもDX7の物と、それ以外の物、更には自分で作ることが可能です。

スタンダードなFM、オペレータ出力をリングモジュレーション、入力信号にフィルターを掛けるFilter、

モジュレーターからの入力信号によってFilterのCutoffを変化させるFilter FM、

出力波形をブーストして折り返すWave Folder、オペレータをエフェクター回路(10種類)にしてしまうEffect Operatorの6つです。

フィルター、エフェクター周辺はプロレベル。

バーチャルパッチ機能でLFO、エンベロープ、ホイールなどのアサイン先が自由に設定出来る為

驚異的な自由度となっています。

鍵盤は37鍵で安い鍵盤ですが、リリースベロシティっていう鍵盤を離す速さを検出するという珍しい機能が付いてます。

アフタータッチはありませんが、受信はします。モーションシーケンスやバーチャルパッチに割り当ても可能です。

SEはアフタータッチあります。

作るの難しいかもと思っても、プロが作った大量のプリセット音色を演奏するだけでも利用価値があります。

気負って複雑な事しても使えない音になってしまうので単純なサイン波で2オペレータ構成で音を作り重ねて

金属音、ブラス、ベース演奏とかが良いのではないでしょうかね。

インテリジェント・ランダマイゼーション機能と言って、ランダムでパラメータを決めてくれる機能もありますので

今日の運勢を占うみたいなノリで一日一音色作ってみてはいかがでしょう?

詳細はこちら

https://www.korg.com/jp/products/synthesizers/opsix/

さらにこのハードウェアと完全互換のVSTソフトウェアopsix nativeが登場しています。

https://www.korg.com/jp/products/software/opsix_native/

パソコンでopsixが動いてしまいます。スタンドアローンでもDAWのVST/AU/AAXプラグインとしても動きます。

アフタータッチ対応のキーボードで演奏すると、(実機もそうなんですけど)アフタータッチにもちゃんと反応するようにプリセットが作られてます。

<マニアックな解説>

中身はwavestateと一緒です。ソフトウェアとユーザーインターフェイスが違うだけです。

KORG KRONOS

詳細はこちら

KRONOS

https://www.korg.com/jp/products/synthesizers/kronos3/

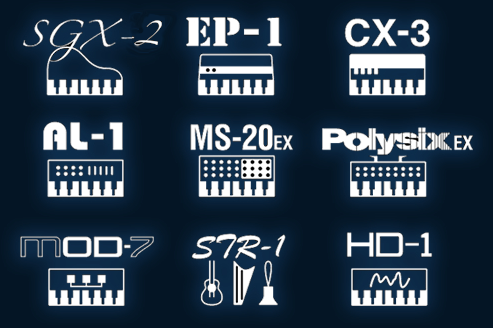

コルグシンセサイザー最上位機種です。9つの音源を一つに集めたコルグの歴史集大成のシンセサイザーです。

2025年に再登場したモデルとなります。

とても紛らわしいのですが、「サイドパネルが黒い木で、パウダー・コーティングされた金属パネルになっている」のが

最新のKRONOSです。お店では「KRONOS 3」と言ってください。

KRONOS3はKRONOS2を改良したもので、起動スピードが60%高速にして、液晶のレスポンスを良くしたものです。

新音色も多数収録されています。初代KRONOSから実績を積み上げて来たOSなので、非常に複雑なシステムの割に安定しています。

M3ミュージック・ワークステーション/シンセサイザーに初めて搭載されたDrum Tracksが追加されています。

旧KRONOSやNAUTILUSの音色も互換性があり、読めるようになっています。

SSD はmSATAの128GBとなっています。※ SSDは産業用で市販品ではないので出荷時期によってはしれっと予告なく容量が増えるかも知れません。

KRONOS/NAUTILUSのライブラリーが使えます。(一部Nautilusのみというのもあります)

コルグで買ったライブラリは1ライセンスで最大3台のNAUTILUS、KRONOSで使用できるので、以前に買ったライセンスを

新しいKRONOSに割り当てたりすることも可能です。

KORG Shopにて販売中です。(サマーセール、ブラックフライデー、年末年始などで半額になるのを狙いましょう)

ユーザーインターフェイスの肝は大画面の8インチカラー液晶タッチパネル。

16トラックのMIDIシーケンサーに加えて16トラックのオーディオレコーダも付いてます。

弾いている最中にプログラムを切り替えても弾いていた音が切れない

スムース・サウンド・トランジション機能もあります。

KRONOSの鍵盤は61がシンセタッチ、73/88がピアノ鍵盤です。

シンセ鍵盤はprologueと同じ、ピアノ鍵盤は京都で作られてるRH3鍵盤です。

9種類もの音源を自由に選択して音色が作れます。音色の単位は「プログラム」と「パフォーマンス」と2種類あります。

プログラムは最大2種類の音源を組み合わせて作ります。

パフォーマンスはプログラムを最大16個組み合わせて作ります。

シーケンサーモードではプログラムを16種類使ってマルチティンバーで演奏させることが出来ます。

エフェクタはインサーション x12、マスター x2、トータル x2と用意されており、

エフェクタの仕様は全部共通で185種類もの中から選んで使います。

インサーションエフェクターは自由に繋げることが可能なため、12個直列とかアホな事まで可能です。

では簡単に音源を紹介します。

■SGX-2 Premium Piano(アコースティック・ピアノ)

SSDにある大容量のピアノ波形データを直接読むPCMピアノです。

ダンパー・ペダルを踏んだときのノイズや、グランド・ピアノの箱鳴りまでもサンプリングし再現しています。

German D Piano、Japanese C Piano、Berlin D Piano、Italian F Piano LEの4つがあります。

※ Austrian D Piano、Italian F Piano(ウナコルダ付き)は別売り

※ NAUTIRUS収録のGerman2 D Piano、Japanese Upright U Piano、Prepared Pianoは互換ライブラリで別売りするかも?

■EP-1 MDS Electric Piano(エレクトリック・ピアノ)

エレクトリックピアノ音源で以下の7種類用意されてます。

Tine EP Ⅰ Early、Tine EP Ⅰ Late、Tine EP II、Tine EP V、Tine EP DMP、Reed EP 200、Reed EP 200A

Fender Rhodesな音がします。色々なパラメータを使って改造し放題です。

音源に独自にエフェクタが内蔵されているため、インサーションエフェクトを使わなくても良いようになってます。

■HD-1 High Definition Synthesizer(PCM)

ヤマハに対抗する為、8段階ベロシティになっているPCM音源です。

ただのPCM音源ではなく、アドバンスド・ベクター・シンセシス、つまり昔のコルグの

シンセサイザー「Wavestation」を含んでいるので、ベクターシンセシスが可能です。

発音数を2倍消費しますが、内蔵波形を次々と切り替えて再生したり、ジョイスティックでモーフィングしたりと色々出来ます。

収録されているPCM波形にWavestationの波形も収録されているため、完全再現も可能です。

もちろん、サンプリングも可能です。サンプリングしたユーザー波形はHD-1の波形として利用可能です。

■AL-1 Analog Synthesizer(アナログ・モデリング)

2オシレータ+サブオシレータ+ノイズのアナログモデリング音源です。

波形にDouble SAWなんてのもあり、二つ重ねなくても分厚い音が出たりします。

SuperSawにしたい場合はユニゾンモードを使用して重ねることが可能です。

オシレータシンク、リングモジュレーション、ドライブ回路等、考えられる物は全て内蔵されています。

■CX-3 Tonewheel Organ(トーンホイール・オルガン)

文字通り、コルグ社のオルガン専用機の移植です。

EXモードという周波数比設定可能なドローバー4本、およびパーカッション4本が追加されています。

左側の9本のスライダをドローバーとして使えます。

この音源もインサーションエフェクトとは別にロータリースピーカー等のエフェクタを独立して持っています。

■STR-1 Plucked Strings(フィジカル・モデリング)

弦を弾く系の物理モデリング音源です。ヤマハの物理モデリング特許貰って作ってます。

弦の素材や長さ、弾く位置、弾き方など、様々なパラメータを設定して演奏する音源です。

ギターやベースだけでなく、未知の音が沢山作れます。PCM(HD-1相当)とレイヤーさせることも可能です。

ヤマハの幻の物理モデリングシンセ「VP-1」にも匹敵する凄い音も作れます。

■MOD-7 Waveshaping VPM Synthesizer(VPMシンセシス)

要はヤマハのFM音源です。加えて、コルグの昔のシンセ「01/W」に搭載されていた、

ウェイブシェイピング機能も完全移植され、融合しています。

PCM音源(HD-1相当)をレイヤさせて鳴らしたり、FM変調の素材に使うことも出来ます。

DX-7のアルゴリズムを全て収録しているのはもちろん、アルゴリズムはケーブルでオペレーターに接続し放題の為、無制限に作れます。

6個のオペレーターには穴が2個あり、フィードバックも各オペレーターに装備されているので

かのヤマハ最強FMシンセSY99のサウンドもほぼ移植可能です。(SY99のファイルを直接読むことは出来ません)

初代DX-7の音色データを読み込めます(システムエクスクルーシブデータ:syx)

■MS-20EX(CMTアナログ・モデリング)

コルグのPC用VSTiレガシーコレクションMS-20の移植です。

ただし、少し改造されており、MS-50相当にパワーアップしています。

オーディオインプットの音声信号を利用したり、KRONOS型のEGを使用可能です。

KRONOSのインサーションエフェクトが使えることを考えると最強のMS-20と考えられます。

■PolysixEX(CMTアナログ・モデリング)

こちらもレガシーコレクションからの移植です。名前がポリシックスなのにポリ180鳴ります。

アナログストリングス、パッド音色などで活躍しそうです。

このように、コルグのM1以降の歴史がほぼ全て凝縮して一つになった集大成的シンセです。

画期的で聴いたこともない音がする!って訳では無いですが、STR-1やMOD-7でヤマハシンセ

フリークにもリーチする製品に仕上がっています。

SSDの採用でDAW並みのクオリティのピアノも持ち運べます。

<マニアックな解説>

中身パソコンなのは初代KRONOS~NAUTILUSと一緒です。現行機はASRockの産業用Mini-ITXマザーです。

NAUTILUSはコレでした。

https://www.asrockind.com/en-gb/IMB-140D%20Plus

Kronos3はコレに近い感じでした。(CPUはCeleron N3160で写真と違ってmSATAがマザーボードの表にあります)

https://www.asrock.com/mb/Intel/N3150TM-ITX/

実際の実装はもっとカスタマイズして余計なもの取っ払ってます。

https://share.bublup.com/ui/landing_page?item_id=001-i-5f2bf85b-c8f3-4967-a8b8-2736b0221146

メモリは4GBで増設不可。容量大きくしても32bitOSなので意味は無いです。

NAUTILUSは基盤裏のmSATAを使用していて、SSDを刺すSATA端子はあるが、動くかどうか不明で、SSDを置く場所、電源も用意されてないので、増設不可と考えてよさそうです。

Kronos3は基盤表にmSATAが付いていて、交換は可能かと思われます。OSはなんと初代(2011)からKronos3(2025)まで共通です。

YAMAHA MONTAGE M Ver3.0

詳細はこちら

https://jp.yamaha.com/products/music_production/synthesizers/montagem/index.html

2023年10月に発売されたヤマハシンセサイザー最上位機種です。PCM音源+FM音源+AN音源のハイブリッドシンセサイザーです。

前作MontageにAN-Xというアナログモデリングシンセサイザーを追加した物です。

Montageに比べて処理スピード(描画や計算スピード)が高速化され、パラメーターの解像度が一部上がっています。(128段階、256段階だった物が1024段階になっていたりします)

左側にクイックエディット用のボタンや液晶が追加され、操作や音色エディットがしやすくなっています。

鍵盤は6と7は従来通りFSX鍵盤ですが8はGEX鍵盤という木製ピアノ鍵盤でポリフォニックアフタータッチを装備した高級鍵盤になります。

Montageの全機能を継承しているので、Motif XS以降のヤマハシンセサイザー全てと互換性があります。(PCMデータも全部持ってる)

マイコン+DSPを使った今時の組み込みハードウェアシステムですが、ソフトウェアで性能や機能がかなり変わるので

公式ページをチェックしてOSがバージョンアップしていないか確認してください。2025年7月現在でVer3.0です。

MIDI 2.0も解像度10bit(1024段階)で対応してます。

恐ろしいことに「Expanded Softsynth Plugin for MONTAGE M」というソフトウェアシンセサイザー版 MONTAGE Mが開発されており、

ユーザーはこれをPC上で実行可能です。(アクティベーションにMONTAGE M、及び付属のライセンスコードが必要)

このソフトウェアを使用してDAWソフト上で使っても良いですし、音色を作成してハードウェアのMONTAGE Mに取り込んで持っていくということも出来ます。

動作が重いソフトですがPCのパワーがあれば何台でも起動出来ますw

このMontage M、とても高価でとても重いです。

そこで廉価版MODX M6を音源として使ってしまえば、疑似Montage Mになります。

<MODX M>

一番安いMODX M6とMONTAGE、MOTIF XS、XFをMIDIで繋げればFSX鍵盤、ES以前であればFS鍵盤(KORG TRITONでも可)になりますし、

MOTIFの88鍵盤モデルやSシリーズであればMONTAGE8のバランスドハンマー鍵盤になります。

CP73/88と組み合わせても良いでしょう。

同じヤマハの子会社スタインバーグ社のHalion 7でもFM-Xが採用されているので、ソフトシンセで代用もアリと言えばアリです。

AWM2音源は他社で言うPCM音源です。

MOTIF XS、XF、Montageの中身全部とヤマハ電子ピアノからグランドピアノ「CFX」などの波形で容量をギガ単位で増やした物です。

ヤマハの子会社ベーゼンドルファ、「Hamburg Grand」という名前でSteinwayのピアノ、フェルトピアノも標準搭載。

1パートに複数のPCM波形を使用して音色を作成出来ますが、なんと128個まで重ねられます。(音を重ねる、ベロシティで分ける、鍵盤左右で分けるなど色々)

Montage Mではプリセット波形で128音、ユーザー波形で128音同時に鳴らせます。(ステレオでもモノラルでも)

FM-Xは8オペレータ88アルゴリズムのFM音源(波形はサイン波だけでなく、ノコギリ波など複数搭載)です。

その正体は、FS1R(1998年発売)という音源モジュールから「フォルマントシェイピング」を削除し、発音数とパート数を4倍にした物です。

エンベロープジェネレータ(EG)の高精細化、高速化を行っているようです。

AN-Xは3オシレータ+ノイズのアナログモデリング音源です(基本波形はパルスウイズでそれぞれ変形可能)です。

セルフシンク機能でオシレーターシンクはオシレーター毎に出来ます。その他、アナログシンセサイザーで出来そうなことはほぼできます。

ピッチやフィルターにアナログらしい揺らぎを与えたり経年劣化をエミュレーションする機能もあります。

この音源にフィルター、エフェクター(16パート+外部用1の17パート分のインサーションエフェクト!とマスターエフェクト)

最新のDAコンバータ、Pure Analog Circuit 2を経由して高音質で出力されます。

フラッシュメモリを3.7GB搭載しているので、音色ライブラリを電源オンですぐに使えます。

本体の演奏をUSBメモリに録音し、それをAWM2音源の波形として取り込む事も出来ますが、本格的なサンプリング機能や波形編集機能が無いので、外部PCで編集したWAVファイルをUSBに保存して取り込みます。

Part1限定ですが「VCM Rotary Speaker」が付いており、ヤマハYCシリーズのロータリースピーカーが使えます。

アルぺジエータ等もMONTAGEと同じ物を持っており、XF、XS、MOXFと音色データの互換性もあります。

FM音源に関してもDX7シリーズ、TX802、TX816のデータをコンバートして取り込めます。

音色切り替え時に音切れしないSSS (Seamless Sound Switching)機能を搭載しています。(8パート以下で構成された音色で使用可能)

シーケンサーはパターンシーケンサーがあります。リアルタイム入力のみ対応です(ステップ入力はありません)

USBオーディオ機能もあるので、オーディオインターフェイスにもなります。

Cubase AIも付属してきます。

ヤマハの音が好きな人、ヤマハのデジタルフィルタ、エフェクタ、DAコンバータ等のクォリティを求める人、ヤマハのデザインが好きな人

他社製品の鍵盤に満足できない人、タッチパネルインターフェイスやLEDで視認性のあるユーザーインターフェイス、

多彩なリアルタイムコントロールに興味がある人は是非チャレンジしてみてください。高いけど。

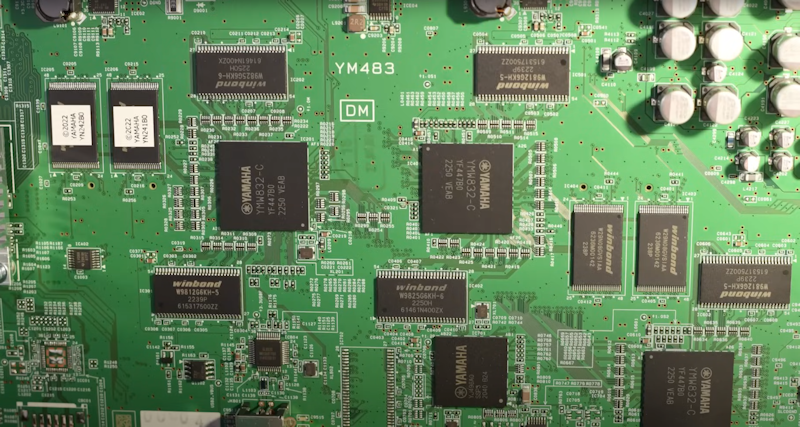

<マニアックな解説>

最上級シンセは電源ユニットもしっかりしてる!と思って中開けると「YAMAHA PA-500」っていうACアダプターが出てきて草生えるので

そこはドヤ顔で自慢しないようにww

さすがにヒートシンクだけでは冷却が間に合わなかったらしく、小さなファンが回ってます。

KORG KRONOSがPCアーキテクチャなのに対し、MONTAGE Mは組み込みシステムで勝負を挑んでいます。

メインとなるDSPは「SWP」というチップ。SWPはStandard Wave Processorの略。(Montage Mは3個、Montage/MODX+ は2個、MODXは1個搭載)

CPUはMontage Mはデュアルコア、Montage/MODXはシングルコアのTexas Instruments製32bitARMベース組み込み向けマイコンで

Linuxを動かしたり、ユーザーインターフェイス、DSP等を制御してます。

OSは恐らくMOTIF XSから使っててヤマハも出資している組み込み向けのMontaVista Linux辺りでしょう。

SWPはNANDフラッシュメモリとの間をSATAより速いOpen NAND Flash Interface (ONFI)で結び、

フラッシュメモリに圧縮されて格納されているデータを内蔵のキャッシュメモリや外部ワークSDRAMメモリ

を使用して高速波形再生をこなします。(256チャンネルでAWM2の発音数がステレオで128音)

なので、KRONOSがプリセット波形を一旦DRAMに読み込むのに対して、直接再生してしまうため、起動が速いんですね。

FM-X、AN-XはSWP上で動くFS1Rやアナログシンセのソフトウェアエミュレーションといった感じでしょうか。

USB通信やオーディオインターフェイス機能はSSPというチップ(refaceやURシリーズにも入ってる)が担当してます。(Montage M はSSP3、Montage/MODXはSSP2)

DAコンバーターに関してはMontageまで旭化成エレクトロニクス (AKM)製24bitのチップだったのが工場火災の影響かTI製32bitDACに切り替わってます。

<参考URL>

https://sandsoftwaresound.net/yamaha-montage-m-internals-first-look/

https://sandsoftwaresound.net/yamaha-montage-internals-revisted/

https://sandsoftwaresound.net/yamaha-modx-inside-stuff/

Roland FANTOM EX

2024年に登場したFANTOMのOSをEXに刷新した製品です。2019年9月発売のFANTOMと仕様は変わっていません。

※初代Fantom(2001年)はXV-5080のキーボード版として「Fantom FA-76」と言っていました。<FAも被っとる!

当時、名称が被ってPhantom Guitar Worksにライセンス許諾を貰ったとか(笑)

2019年9月発売のFANTOMを持ってる人はRoland Croudに加入(無料のでOK)し、クラウド上でライセンスを購入(199ドル)するとEX化出来ます。

EX化でJD-800、新しいピアノ、ACBテクノロジー版のJupiter-8、SH-101、WaveTableシンセ n/zyme(エンザイム)が追加されるので持っておいて損はないでしょう。

ZEN-Core音源(PCM音源とアナログモデリング音源を融合した物)+ V-Piano + Super Natural音源 + バーチャルトーンホイールオルガン音源

によるローランド集大成シンセサイザーです。

さらにMODEL Expansionという、拡張音源をインストールして複数のパートに割り当てて使えます。

最終段にアナログフィルターを搭載。(エンベロープは無い模様)

大型タッチディスプレイとスライダー、ノブを大量に載せた操作性が売りとなっています。

サンプリング機能もあり、右側の16個のパッドに割り当てて使えます。

鍵盤は61鍵、76鍵、88鍵と3つあり、61鍵、76鍵は新開発シンセ鍵盤、88鍵はPHA-50エスケープメント付きピアノタッチ鍵盤

いずれもアフタータッチ付きです。

最大発音数はZEN-Core音源は256音で、VCFフィルター(アナログフィルターのエミュレーション)などを使用すると若干減ります。

PCMを使用する場合、ステレオに設定すると2音消費します。

Drum-Kitの発音数はZEN-Core音源とは別カウントらしいです。(ステレオで2音消費するのは同じ)

V-Pianoとバーチャルトーンホイールオルガン音源に関しては全鍵発音で制限がありません。

音色は16個同時使用可能で音色は「ゾーン」に割り当てます。16ゾーン重ねたものを「シーン」といい、シーン単位で音色を選んで演奏します。

シーンは切り替えても音が切れる事無く切り替わります。

V-Pianoに関してはRD-2000に搭載された物と同じで、ピアノデザイナーによって1音1音チューニング出来たり

セッティングを自由に変えたり出来るモデリング音源に近い感じのピアノになっています。

シーンに尽き1つ(ゾーン1固定)だけ設定出来るようになっています。

バーチャルトーンホイールオルガン音源に関してもRD-2000に搭載された物と同じで、

シーンに尽き1つ(ゾーン2固定)だけ設定出来るようになっています。

ZEN-Core音源はローランドのPCM音源とV-Synthのアナログモデリング、Super Natural シンセサイザーの

3つの良いとこどりの音源になっています。

4オシレータ同じ仕様の物が用意されていてバラバラに設定できます。(パーシャルって言ってます)

基本XV~Fantom、Juno、FAに搭載のPCM音源のパラメータが揃っていて、オシレータ部分が基本波形やノイズ、Super-SAW

フィルターはPCMシンセと同じマルチモードフィルタ(TVF)やMOOG、Prophetのエミュレーションフィルタ(VCF)が搭載されています。

パーシャル1と2、3と4の組み合わせでオシレーターシンク、リングモジュレーション、クロスモジュレーションが可能です。

また、LFO、エンベロープの解像度が1024段階になっているのがZEN-Core音源の大きな特徴になっています。

違いは過去のPCM音源にあったストラクチャーが無くなったくらいですので、昔のPCM音源のパッチなども殆ど再現出来るでしょう。

ZEN-Core音源のPCMはエクスパンジョン波形をダウンロードして追加可能です。(FAシリーズ用のエクスパンジョンと同じ感じ)

ドラムパートはPCM音源で作りますZEN-Core音源のアナログモデリング抜きのような仕様で各鍵盤に波形を割り当てて作れます。

ゾーンが16個あり好きなところに設定して「シーン」を作ります。

ZEN-Core音源とドラム(16パート好きなところに設定可能)

※ ACB Model ExpansionとV-Pianoはゾーン1のみ、オルガンはゾーン2のみ設定可能

ゾーンに好きなMIDIチャンネルを割り当てればマルチティンバー音源としても使用可能。

ゾーンのキーボード領域を分けて、レイヤー、スプリットも自由に設定できます。

インサーションエフェクトが16ゾーン全てに1つずつ設定可能なのでエフェクターも分かりやすいです。

最終的に16ゾーンの音をミックスし、インサーションエフェクトx2(並列にも直列にも使用可能)

マスターエフェクト(リバーブまたはディレイ、コーラス)、イコライザ、アナログフィルターを通して出力されます。

強力なシーケンサーも搭載されていて、シーケンスデータもシーンの一部となっているようです。

外部のアナログシンセサイザーをコントロール出来るCV端子があったり、USBオーディオインターフェイスやDAWと連携して

外部のプラグインシンセサイザーを内蔵音源のように組み込んで演奏したりも出来るようです。

エクスパンジョン波形が、Axialでデータを入手してインストールできます。

https://axial.roland.com/jp/category/fantom/

詳細はこちら

https://www.roland.com/jp/promos/fantom_ex_series/

Clavia Nord Stage 4

スウェーデンの楽器メーカーClavia社が2023年に発売した、究極のステージ用キーボードです。

ピアノ、オルガン、シンセサイザー、エフェクターが全て同時に使え、リアルタイムに音色コントロール可能です。

それぞれの楽器が単体で売ってる同社の楽器のクォリティとなっており、Clavia社の技術の集大成となっています。

鍵盤はイタリアのFatar製高級鍵盤で全てトリプルセンサー、アフタータッチ付き。

・73鍵盤のウォーターフォール鍵盤の「Compact」

・73鍵盤の本格ピアノ鍵盤

・88鍵盤の本格ピアノ鍵盤

の3つがあります。

液晶は有機EL(OLED)を使用、とても見やすくなっています。

他社のステージキーボードが音色作成機能をカットしたり、iPadアプリにしたり、エディタやタッチパネルにしたりしてなんとかしてるのに対し、

愚直にすべて、ノブやボタンなどでリアルタイムコントロールすることにこだわった作りになっているのが特徴的です。

ピアノはNord Pianoでの実績が反映されたもので、容量2GB、発音数120音と余裕。

オルガンはNord Organ C2D B3のエンジンを搭載。2つのパイプ・オルガン・モデル、B3オルガンを内蔵。

シンセサイザーはNord Wave 2ベースにSuperSAW、シンク、FM、リングモジュレーションなども当然装備し発音数も46。

また、1GBの書き換え可能なサンプルプレイバックを搭載し、シンセサイザー波形として使えます。

プログラム切り替えを行っても、音が切れない仕組みも搭載しています。

エフェクターもステージキーボードに欠かせない物を余すことなく搭載。

エフェクタ1にトレモロ、ワウ、オートパン、リング・モジュレーター、エフェクタ2にフェイザー、コーラス系

アンプ-EQ-フィルター、ディレイ、コンプレッサー、リバーブが装備されています。

とにかくこの1台でどんな音でも出せるようになっていて、ステージ困ることはありません。

重量もCompactで10Kgと軽量になっています。

外国の製品ですがディストリビュータはNord Grandで河合楽器のピアノ鍵盤を採用したのを知って激怒したのか、ヤマハからキョーリツコーポレーションにチェンジw

※ ヤマハで買った物は引き続きサポートされます

高価ですが、本体でのエディットやリアルタイムコントロール、鍵盤にこだわる人は買いでしょう。

詳細はこちら

https://kc-music.jp/nordkeyboards/news/1041/