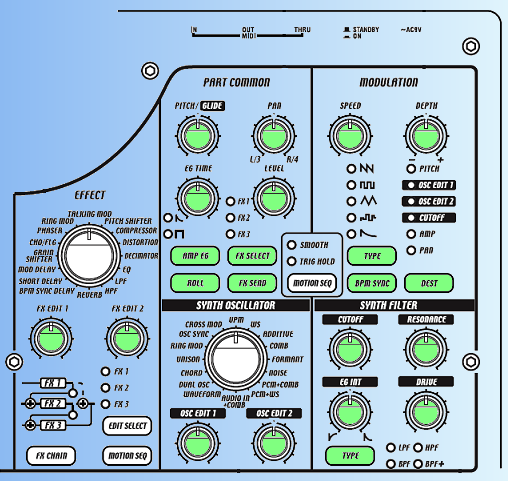

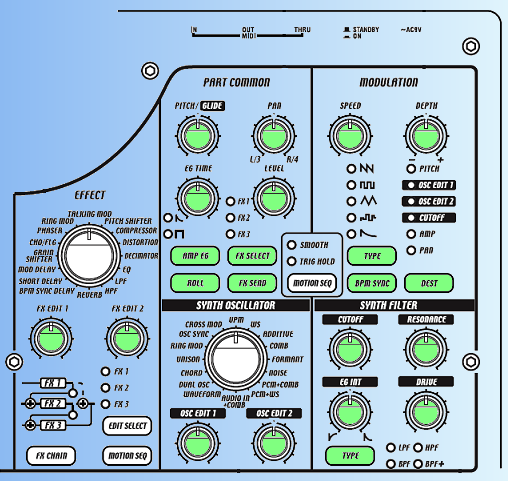

※ 緑色で示したツマミやボタンはモーションシーケンス対応です。

たくさんツマミやボタンがありますが、大きく分けて5つのセクションがあります。

セクション1つ1つ順を追って見ていけば、そんなに複雑ではないことが判ります。

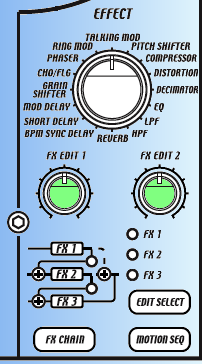

1.エフェクトパラメータ

エフェクターは16種類あり、3系統同時使用可能です。

エフェクターは16種類あり、3系統同時使用可能です。

ツマミで種類を選択します。

「FX CHAIN」ボタンで3つのエフェクターの繋げ方が自由に設定出来ます。

例えば、3つ並列に使って3種類を使い分けるとか、

2つは音色加工用に直列に繋ぎ(ディストーション+ディレイとか)、

1つはマスターエフェクトとしてコンプレッサーやEQにする、

またはリバーブで残響効果を出すなどです。

使い方は様々です。いろんな組み合わせが考えられます。

各エフェクトに2つずつパラメータがあり、

それぞれ「FX EDIT」ツマミに割り当てられています。

「EDIT SELECT」ボタンで編集するエフェクト番号

FX1〜3を選択してエディットしていきます。

詳しい解説は「エフェクター」の章で解説します。

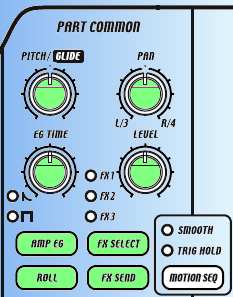

2.パートコモンパラメータ

各パート毎に音量(及び音量の時間的変化)、左右の定位、

各パート毎に音量(及び音量の時間的変化)、左右の定位、

ピッチ/グライド(ポルタメント)など、共通パラメータを設定します。

トラックに設定した音を連打する「ROLL」ボタン、

エフェクターのオンオフを決める「FX SEND」ボタン、

どのエフェクトに信号を送るか決める「FX SELECT」ボタンもあります。

※ 「PITCH/GLIDE」ツマミはドラムパートの場合ピッチ、

シンセパートの場合グライド(ポルタメント)の時間設定になります。

※ グライド(ポルタメント)とは

ゲートタイム(鍵盤を押している時間)の長さが、

次の発音のタイミングを越えた場合、トリガーしないで、

次の異なる音程へピッチ変化を滑らかに繋ぐ機能です。

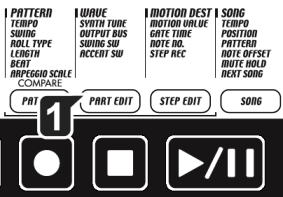

※ ROLL(連打)の仕方はテンポとROLLタイプ、

スイング(シャッフル効果)の設定によって変わります。

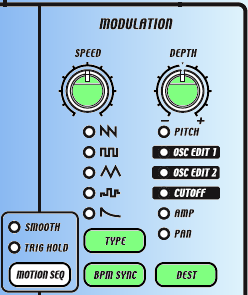

3.モジュレーション

パラメータに揺らぎを与えるModulation(LFO)を設定します。

パラメータに揺らぎを与えるModulation(LFO)を設定します。

揺らし方の種類と揺らしたいパラメータを決め、

揺らすスピードと深さをツマミでコントロールします。

揺らす先が音量ならトレモロ、ピッチならビブラート、

フィルターならワウワウになります。

PANに掛ければ音が左右に動き回ったりします。

シンセサイザーの場合、パルス波の幅にモジュレーションを掛ければ

パルスウィズモジュレーション(PWM)になったり、

VPM(FM)やリングモジュレーション、フォルマントの

パラメータを揺らせば、普通のPCM音源では不可能な音色変化が楽しめます。

※ 「DEPTH」はプラス方向とマイナス方向があり、マイナスにすると

効果が逆再生になります。例えばノコギリは「上から下」だったのが

「下から上」に上がるようになったりします。

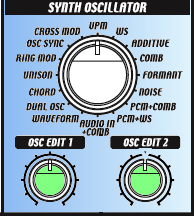

4.シンセ・オシレーター

※ シンセパートのみ使用

シンセサイザーの音源方式を16個の中から選びます。

それぞれの音源には必ず2つパラメータがあり、「OSC EDIT」ツマミに割り当てられます。

波形の種類を選んだりする場合は「PART EDIT」の「SYNTH TUNE」で設定します。

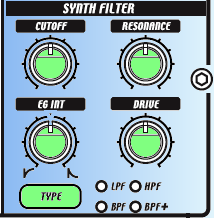

5.シンセ・フィルター

※ シンセパートのみ使用

4種類のレゾナンス付きマルチモードフィルターの種類と周波数調整、

4種類のレゾナンス付きマルチモードフィルターの種類と周波数調整、

ドライブ(歪みを与える)回路の歪み具合が設定可能です。

「EG INT」ツマミでフィルタの時間的変化の仕方を変えます。

真ん中が変化なしで、左側は最初ゼロで徐々に開く、

右側は全開から徐々にゼロに向かっていくようになります。

フィルターの詳細はシンセパートエディットの章で詳しく解説します。