詳しくはココへ

V-Synth GT

http://www.roland.co.jp/products/jp/V-Synth_GT/index.html

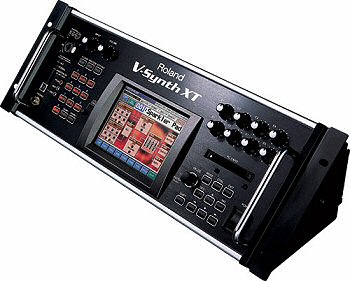

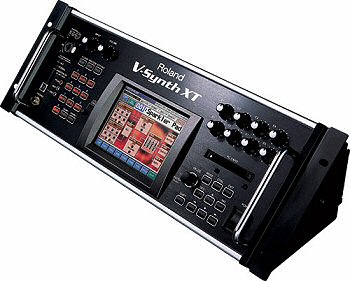

V-Synth / V-Synth XT

http://www.roland.co.jp/synth/q_V-Synth.html

詳しくはココへ

V-Synth GT

http://www.roland.co.jp/products/jp/V-Synth_GT/index.html

V-Synth / V-Synth XT

http://www.roland.co.jp/synth/q_V-Synth.html

「ぶいしんせ」と読みます。

V-Synthはローランド独自の技術「バリフレーズ」と「バーチャルアナログシンセサイザー」、

「COSM」という音を加工する機能、エフェクターを装備した

ローランドの最新技術を駆使したシンセサイザーです。

V-Synthは、かつてアナログ・シンセで味わうことの出来たシンセサイザー音作りの楽しさを、

DSP(デジタルシグナルプロセッサ)及びサンプリング技術を駆使することでユーザーに再発見してもらうことを目標に開発されています。

昨今のPCM容量ゴリ押しによる音色再生を越えた、変幻自在な音色作成(エラスティック・オーディオ・シンセシス)が可能であり、

ポテンシャルは他のシンセサイザを軽く凌駕しています。

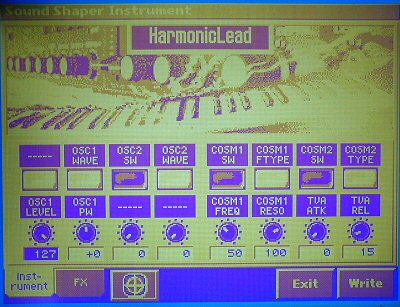

「サウンド・シェイパー」機能により、いくつかあるテンプレート(ひな形)から手軽に音色作成出来る機能もあり、初心者への配慮もされています。

2007年5月登場のV-SYNTH GTでは、楽器固有の「演奏に対する反応」までをモデリングするという

新しい音源、sounds/ap-synthesis(Articulative Phrase Synthesis)テクノロジーを搭載し、

フルートのトリル奏法、バイオリンのグリッサンド奏法、ビブラートやクレッシェンドといった

楽器固有の表現や動作までをシンセサイザーで表現することが可能になりました。

また、V-SYNTH GTでは初代V-SYNTH相当のエンジンを二つ搭載し、

V-SYNTH2台分を同時使用可能となっています。

エフェクタより手前は全てソフトウェアで動いており、システムのアップデートにより

内蔵波形とOSの機能が強化出来る仕組みになっています。(←メーカーが提供)

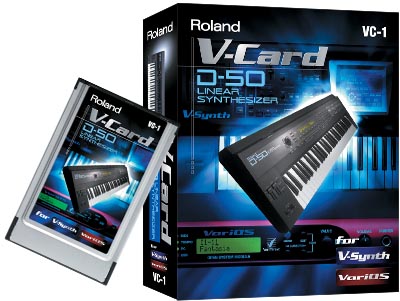

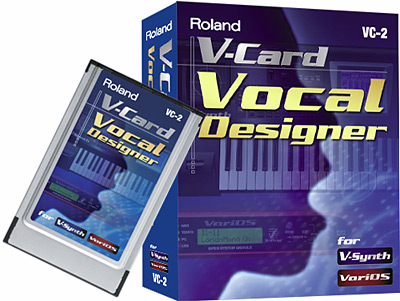

初代V-SynthはV-CARDと呼ばれるカードによってソフトウェアを変える仕組みも備えています。

第1弾としてV-SYNTHが「D-50」になるカード「VC-1」

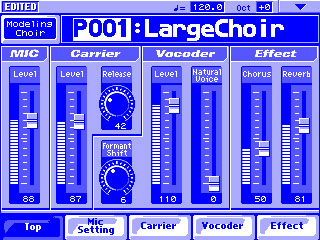

第2弾としてボコーダ機能を実現したり自分の声で自由に合唱出来たりするボーカルデザイナ「VC-2」

が登場しています。

※ V-Synth XTにはVC-1とVC-2が標準装備されています。

※ V-Synth GTには最初からボーカルデザイナーが搭載されています。

http://www.roland.co.jp/products/mi/VC-1.html

http://www.roland.co.jp/products/mi/VC-2.html

※ このページではシステムバージョン Ver2.0以上を前提に説明しています。

バリフレーズとは音の3要素である

をローランド独自のエンコードアルゴリズムで分解して、それぞれをバラバラに操作可能としたものです。

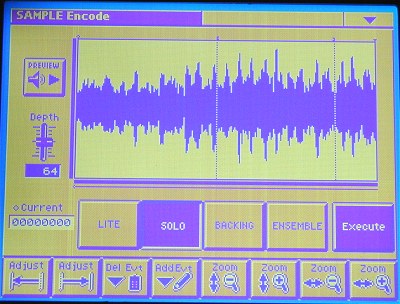

元となる波形をサンプリングし、サンプリングして得たPCMデータを音の3要素に分解して利用します。

※ WAVファイルやAIFFファイルを取り込む事も出来ます

エンコードといっても圧縮とかを行ってる訳ではなく、

元のPCMデータに独自の情報を付加して、

その情報を元に読み出し方を変えているといったイメージです。

ですから、非破壊編集であり、エンコードは何回行っても

元のPCMデータは壊れません。

従来のサンプラーではピッチが変わると再生スピードは上下し、

倍音成分が変わってしまい、テープの早回し、遅回しの様に

なってしまいました。

ですから、楽器として使うには、PCMデータを何個も用意して、

鍵盤毎に複数のピッチのPCMデータを用意する必要があり、

境目が判ってしまったり、極端にピッチを上げ下げすると

音がおかしくなったりしていました。

例えば、同じPCMデータで人間の声を和音で弾いたとしたら、低い音はゆっくり、高い音は速く再生されてしまうので、

「ドミソ」と弾いてもバラバラに音が鳴ってしまうのです。

本来正しいのは、ピッチだけが上下すること。これをやってのけたのが「バリフレーズ技術」です。

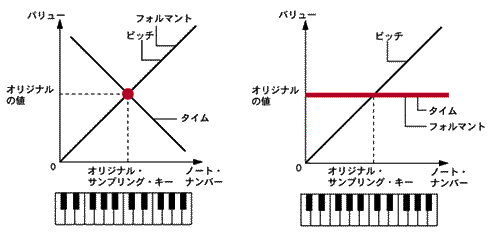

左が従来のサンプラー、右がバリフレーズ

従来のサンプラーはピッチが変わると

再生速度が上下し、ピッチと一緒に

フォルマントまで移動してしまいます。

対してバリフレーズはピッチの要素だけが

上下します。

ピッチだけでなくタイム(時間の要素)の変更も可能なので、サンプルのテンポを合わせ(リズムループのBPM同期など)も容易です。

例えば、ある人に「生麦生米生卵」と言わせて再生スピードだけ変えてやれば、早口言葉が苦手な人でも、

その人が早口言葉を高速に喋ってる様に聴こえます。

従来のサンプラーでこれをやると、テープの早回しの様になり、声の質が変わってプライバシーが保護されます(笑)

フォルマント(声の質)もリアルタイムにコントロール可能です。

例えば人間の「アー」という声があったとします。

バリフレーズの場合、フォルマントの値を低くすると口をつぼめた様な音「オー」に近い音になります。

反対に高くすると口を横に広げたような音「イー」に近い音になります。人間の声以外の音も大体同じような変化になります。

フォルマントを時間的に変化させれば「イーアーオーアーイー」とか唸ったり(笑)

タイムも併用してピアノの音を変化させて木製のパーカッションの様な音にしてしまったり音作りの要素としても大変使えます。

この世に存在しない音すら作れます。

バリフレーズについて大体判って貰えたでしょうか?

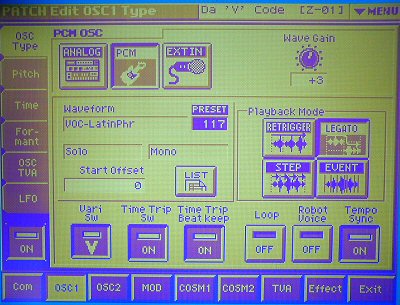

音源はバリフレーズだけではありません。アナログシンセサイザをシミュレートした、強力なアナログモデリングシンセサイザも搭載しています。

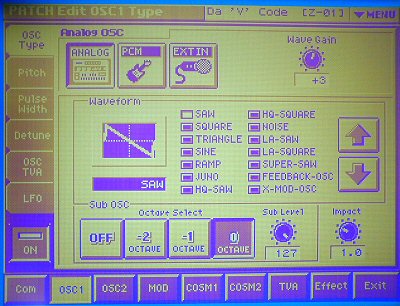

ノコギリ波、三角波、サイン波、矩形波など基本波形の他、

ホワイトノイズやベースに欠かせないランプ波(台形)、

ローランドの過去のシンセサイザ「JUNOα」の波形

(ノコギリ波と矩形波が合体した様な形をした波形)

やD-50などで有名な「LA(Linear Arithmetic)音源を

シミュレートした波形、JP-8000で有名になった

7つのノコギリ波を重ねたSuperSAWも搭載しています。

「パルスウィズ」という波形を変形させるパラメータも存在し、多彩な波形を扱う事が可能で、

PCMシンセサイザでは得られない音が作り出せます。

アナログモデリング音源は最大2オシレータ扱えますが、各オシレータにサブ・オシレータという同時に鳴るオシレータを用意出来ます。

よって1パッチに尽き最大4個波形を重ねる事が可能です。

V-SYNTH独自のパラメータとしては「IMPACT」「FAT」というパラメータがあります。

音の立ち上がりの速さはシンセサイザの性能として欠かせない物ですが、

「IMPACT」は波形出力の立ち上がりの部分を強調することで、音のパンチ感を生み出すパラメータです。

「FAT」は音の低域を強調し、音が太く聴こえる様にするパラメータです。

これらのパラメータも含め、強力なアナログシンセサイザの音を作り出すことが可能です。

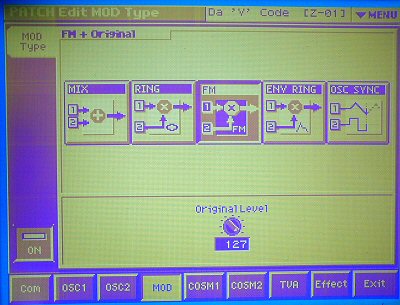

もちろん、リングモジュレータやFM(フリケンシーモジュレーション)、オシレータシンクも完備しています。

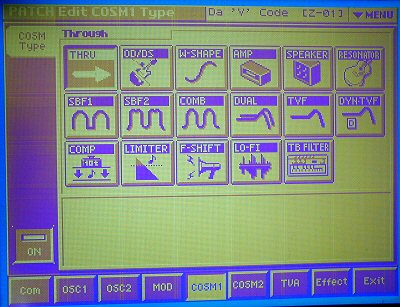

COSMは「Composite Object Sound Modeling」の略で、

物理的な弦の振動、磁気的なピックアップ、電気的なアンプといった各要素など、

つまり、原振動が人間の耳に達するまでの過程にかかわる物体の構造、素材、電気系、電子系、磁気系などの要素を、

最先端のDSP技術で再構築するローランド独自の技術です。

難しい?

要するに「原音と人間の耳の間の音信号の流れをフルデジタル化しちまいました」と、こういうわけです。

例えばギターアンプシミュレータの場合、

・・・とここまで全部デジタル処理でシミュレートしてしまいます。

原音を加工するプロセスをデジタル化する技術なのでフィルターなども含みます。

他にもウェーブシェイピングなど、様々な種類のCOSMエフェクトがあります。

COSMについては判って貰えたでしょうか?

上記の要素をリアルタイムに操るコントローラも多彩です。

まず見た目一撃で印象に残る、ターゲットスコープの様な模様が入ったコントローラ

これをタイム・トリップ・パッド(以下TT PAD)と言います。

触り心地はノートパソコンのパッドの様な滑らかな肌触りです。

中に書いてある丸にも意味があって、コレを時計回りになぞると、なぞる速さで再生速度が上がったり下がったりします。

逆回転させると、逆転再生されます。また、音を止めてしまうことも出来ます。これらを「タイムトリップ機能」と言います。

タイムトリップ機能がオンの場合、円の中心へ向けて指を移動すると、モジュレーションを掛けたりすることが可能です。

(もちろん変更するパラメータは自由に変えられます)

※ V-Synth XTではTTPad機能をタッチパネル液晶で実現しています。

「アサイナブル」をオンにすれば、X軸Y軸方向でパラメータをコントロールするXYパッドコントローラとしても使えます。

フィルタの開閉をY軸方向、レゾナンスをX軸方向で操作とか色々な事が出来ます。

※ タイムトリップ機能とXYパッド機能は同時使用出来ません。当たり前と言えば当たり前?

D−BEAMコントローラは2つの穴から赤外線が出ていて、その赤外線を手で塞ぐ事によって、音色コントロールするという物です。

赤外線を塞ぐ距離によってパラメータを変化させることが出来ます。

2つあるD-BEAMにバラバラのパラメータを割り当てても良いし、相対的に変化させる事も可能です。

結構反応が良いので、2つ同時に反応しては困る場合は片方をオフにしたりしても良いでしょう。

お辞儀してオデコで反応させたり、踊りながら手をかざしてください。

ライブでやると恥ずかしいこと請け合いです(w

ディスプレイパネルはタッチパネル方式を採用していて、レスポンスも良く快適です。

鍵盤のタッチはFANTOM-Xと同じオモリ付きです。少し高級感があります。

エフェクターはバリフレーズ初採用のサンプラーVP-9000と同等の物を使用し、

アナログフェイザー、アナログフランジャー、ヘキサコーラス等の掛かりは絶品です。

V-SYNTH GTの場合エフェクタまで二つ搭載されています。

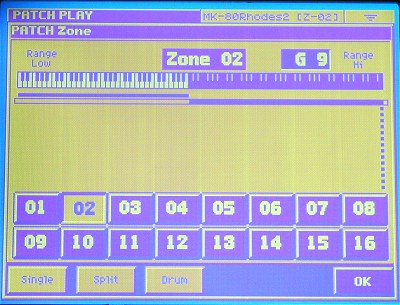

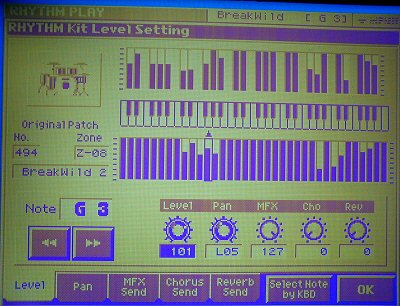

ゾーンという仕組みがあり、キーボードスプリットが最大16分割出来ます。

それぞれのゾーンにバラバラに音色を設定出来るので、16音色を使ってドラムキットを作ったり、

左右で音色を弾き分けたりといった多彩なプレイが可能です。

鍵盤全てを使ってリズムキットを作成することも出来ます。

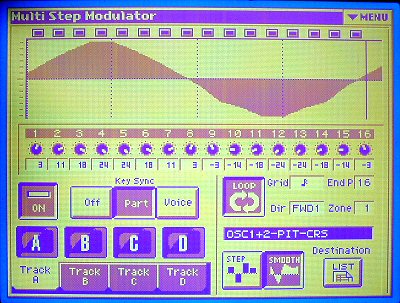

サウンドの複雑な変化やダイナミックな音色変化を生み出すマルチ・ステップ・モジュレーターを搭載し、

4つのパラメーターを、それぞれまったく異なるパターンで動かすことができます。

録音再生はアナログインプット、アウトプットの他にデジタル入出力を標準装備し、

サンプリングレートも44.1KHz、48KHz、96KHzに対応。

D/A,A/Dコンバータも24bitで強力です。

サンプリングはリサンプリングにも対応し、

アナログモデリングやバリフレーズで作成した音を

リサンプリングして使用することも可能です。

PCカードアダプタを利用することによって

コンパクトフラッシュ、スマートメディア、

マイクロドライブなど、様々なメディアが使えます。

(スマートメディアは生産中止になってるのでコンパクトフラッシュがオススメ)

V-SYNTH GTではUSBメモリを使用します。

USB2.0規格に対応したので転送速度も高速化しています。

<<動作確認済み

プリセット027「Waterfall」

左手でエレピコード、右手でフルートを弾いてます。みずみずしいフルートが印象的

プリセット043「AP-S_Violin」

クマさんと気になる木。

プリセット053「AP-S_TnrSax」

テナーサックス。グロール表現が良い感じ。

プリセット168「AP-S_Erhu」

中国のアーフ(二胡)。あのゲームBGMで。

プリセット195「VoxFlute」

VOXフルート。トリル演奏なんかも自然。

AP-S_QuenaPipe

パイプ状の楽器。息を吹きかけてる感じがGood。

AP-S_S_Sax

ソプラノサックス。メロディなんかに良い感じ。

AP-S_Shaku8

尺八。弾いた直後にベンディング。

AP-S_TremoloFlute

トレモロフルート。TVAセクションでLFOを掛けてトレモロエフェクトを掛ける。

AP-S_Violin2

バイオリン。スタッカート表現やピッチベンド上のスイッチでピッチカートに切り替え。

トランス音色のデモ

リズムとシンセベースはTRITONですが、それ以外の頭のシンセとかはV-SYNTH

2音色レイヤーで作ってあります<1ボイスに尽き4音消費

シンセスィープパッド

片方のオシレータはLPF、もう片方はHPFを掛けてます。

フランジャー無し、12dBフィルタ使用でフランジャー有り、24dBフィルタ使用でフランジャー有りの順になってます。

フェイザーを使ったパッド音色

アナログフェイザー、デジタルフェイザーの順になってます。

ローランド初、本物FMエレピ

サイン波を2つ使い2オペレータのFM音源を再現。

MK80ローズに軽くFM変調を掛けてみる

タッチによって変調の度合いが変わるので、今までのローランドで有りそうで無かったエレピになる

FMベースのデモ

ナイロンギターをFM変調してダライアスを演奏

元ネタ

従来のPCMではピッチが変わるとテープの早回し遅回しになってしまう。

タイムトリップ!

タイムトリップパッドを使って音を止めたり逆転再生させたり。

後半は直接ツマミを操作してタイムやピッチをコントロールしています。

ピッチが変わっても速度が同じだったり、ちゃんと「東方不敗マスターアジア」の声になる。

従来のサンプラーとはちょっと違うのが判る?

カモ〜ン、NOVAうさぎちゃ〜ん

お問い合わせは324929(みによくつく)

やってること

DJのやってるターンテーブルって難しい筈なんだけど、V-SYNTHは時間の要素は変えないでピッチだけ変化させられるから

鍵盤押しっぱなしにすればテンポはずっと一定。だから難しいこと考えないでターンテーブルが回せます。他のシンセじゃ出来ないよね!

ウォ〜イェ〜〜〜

一つのPCMデータで作るクローン人間コーラス(笑)

オペラボイス

前半はなんか知ってる曲。後半はダライアス外伝だったり

中丸三千絵ってイタリアオペラのソプラノ歌手の声を録音して取り込みました。

CDは八王子市の図書館からタダで借りてきた(笑)

http://www.emimusic.jp/classic/nakamaru/profile.htm

オルタネイトディレイを使った輪唱

カエルの歌みたいに追っかけて行きます

カラオケ用マイク(1100円)を繋げて自分で歌ってバリフレーズなデモ

K_Take所長〜〜♪♪

後半はピッチだけ変えるデモ。

プライバシー保護の為フォルマント成分だけ変えてます

リアルサックス

前半は従来のローランドPCMサックス

後半はバリフレーズアルトサックスにウェーブシェイピングを掛け、波形を変形させる。

FM変調で少し倍音付加、COSMのレゾネータで箱鳴りを付加。

コルグ01/WやヤマハSY99でしか出来なかった事にローランドテイストを付加し、リアルなサックスを実現。

アフタータッチでFMとウェーブシェイプの度合いを変更してサックスのブローを実現。

今までのローランドでは出来なかった事ばかり。

JDピアノから木琴みたいな音を作る

タイムを短くし、フォルマントを変えてピアノの音からパーカッシブな音色を作成。